【エンタープライズソリューション】

最新のグローバル・ソリューションを活用し、大手メーカーのサイロ化した業務システムを統合

今やメディアでDX(Digital Transformation:デジタルトランスフォーメーション)という言葉に触れない日はありません。多くの企業がDXに取り組む一方で、DXに成功したという事例は決して多くはないようです。その原因はどこにあるのでしょうか。

日本を代表するトップメーカーのDX推進に携わったプロジェクトメンバーが、KPMGコンサルティングが考える“本質的なDXのあり方”について語りました。

今やメディアでDX(Digital Transformation:デジタルトランスフォーメーション)という言葉に触れない日はありません。多くの企業がDXに取り組む一方で、DXに成功したという事例は決して多くはないようです。その原因はどこにあるのでしょうか。

日本を代表するトップメーカーのDX推進に携わったプロジェクトメンバーが、KPMGコンサルティングが考える“本質的なDXのあり方”について語りました。

クライアントはメーカーで、同社では以前からDX(デジタルトランスフォーメーション)には力を入れており、一定の成果は上げていました。「その取組みを加速させるために、力を貸してもらえないか」と相談されたことが、このプロジェクト立ち上げのきっかけでした。同社は既に業界において確かな地位を築いてはいるのですが、よりプレゼンスを高めていくためにデータの利活用を推進したいという狙いが、DX推進の背景にありました。

ご支援に至ったきっかけは、当社のパートナーが同社のDX推進の責任者と定期的に意見交換を行うなど良好な関係を築いていたことですが、当社を含むコンサルティングファーム複数社によるコンペを経たうえで、当社が受注しました。KPMGコンサルティングの持つDX推進の方法論の実効性を評価していただきました。

受注に至るまでのクライアントとの討議の中でも、DX領域におけるKPMGコンサルティングの存在感や、具体的な成果をもたらすまでの実績の豊富さに対する期待の大きさをひしひしと感じて、身が引き締まるとともに、とてもわくわくしたことを覚えています。

全社的なDX推進というテーマにおいて、すでに数年をかけて支援実績を築いていましたが、ついにグローバルにも展開し、日本を代表するトップメーカーでもチャレンジする機会を得られたということで、社会的にもKPMGコンサルティングとしても大きな意義のある、エキサイティングなプロジェクトになるに違いないと興奮しました。

このクライアントに限ったことではありませんが、多くの企業がDX推進をテーマ掲げ、いくつかの施策を企画するものの、散発的な施策にとどまっていて、なかなか大きな成果の獲得、持続的な変革にまでは至っていないですね。

KPMGコンサルティングでは2020年頃から、日本におけるDXの問題点を検証し、解決のための方法論を提案してきました。具体的には、組織的な課題がDXの推進を妨げていると考えています。DXのような全社的な変革においては、トップが目的・目標を示し、組織横断で取り組む必要があるにも関わらず、多くのCEOは「技術がわからないから」と他人任せにしがちです。一方、現場では、要望を出そうにも、自分たち現場の事情しか見えておらず、最新のテクノロジーの理解も不足しています。その結果、DX推進を丸投げされがちなのが情報システム部門ですが、日々のシステム運用や保守など守りの役割が中心で、先端テクノロジーを活用したビジネスや業務改革の方向性を見出すのは困難です。慢性的なIT人材不足もあって、質量ともにリソース不足です。

同時に日本を代表する大企業の多くで、縦割りの組織構造が原因で、業務プロセスや業務アプリケーション、各種システムが独立し、情報が連携されていないことも、DX推進が停滞する要因となっています。このクライアントにおいても、デジタル活用の肝となるデータの流通が滞り、経営の意思決定をサポートする仕組みが構築できていないという課題を抱えていました。各部門内で必要とされるデータの積み上げではなく、経営視点で真に必要なデータを見極め、適時適切に流通する仕組みを作るべきだ、と旗を振る役割が必要です。

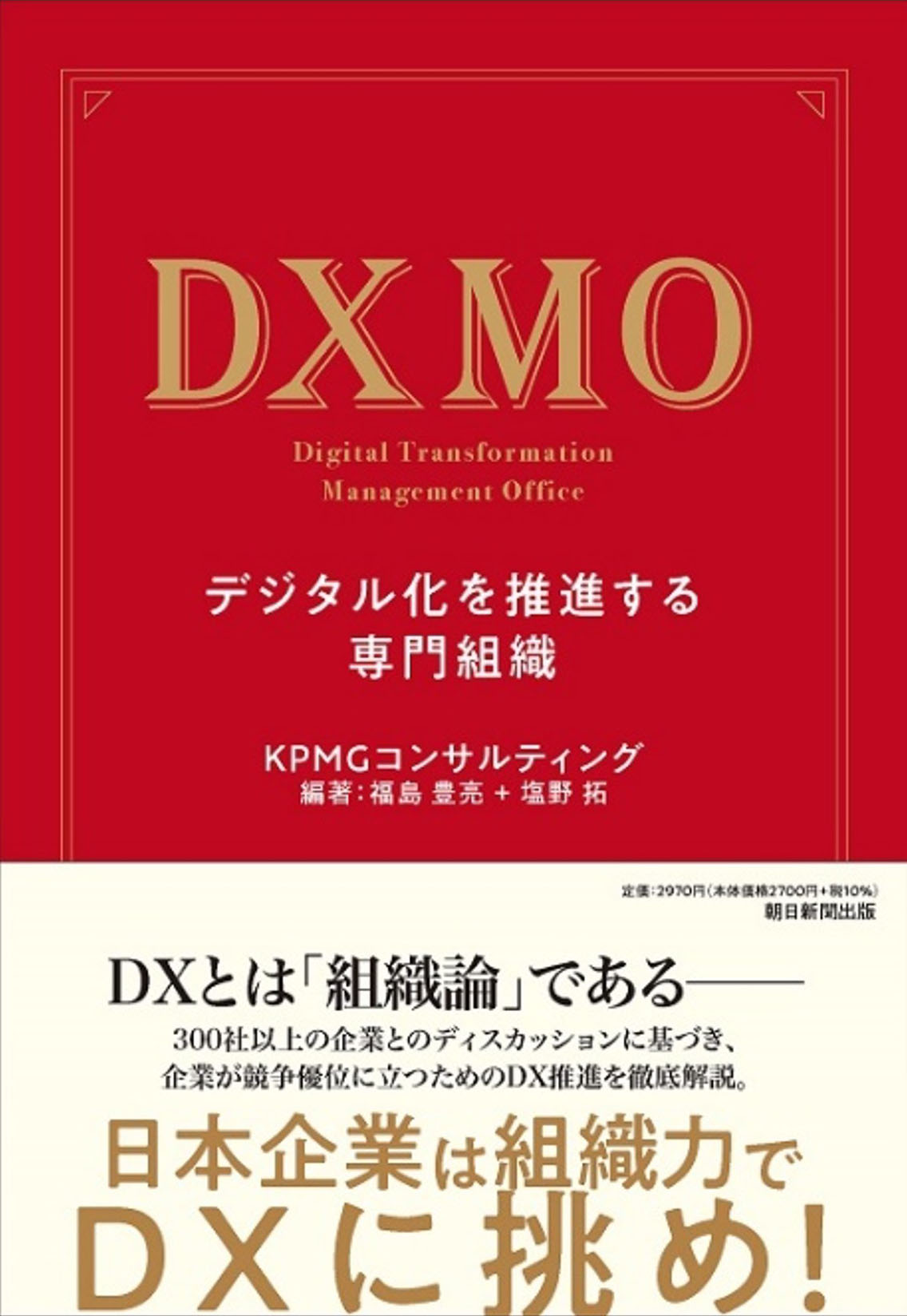

こうした現状を打破するために、KPMGコンサルティングでは、DXを経営視点から推進する組織機能が必要だと考えました。それが、企業全体のDX推進を主導する「DXMO(Digital Transformation Management Office)」です。DXの専門組織として経営層と各事業部の間に位置し、経営戦略に合致したDX戦略を策定、具体的なDX施策の企画、実行推進を担います。DXMOが中心となり、どういうアプローチでDXを推進していけばよいか、人材やガバナンスも含めた総合的な方法論としてまとめあげました。

DXという旗こそ大きく振られるものの、実体がまったく伴ってこない現状に、“DX疲れ”を起こしている企業も目につきます。企業トップがDX推進を精力的に進めようとする一方で、現場の社員はあいまいな指令のもと、腹落ちしないまま取り組むため、上辺だけの小さな改善に留まり、本来の目的である業務プロセス全体の変革や、新たな価値創出に至らないのです。自分たちが推進しているDXが自社に貢献しているのか否か、実感が持てないなかで、IT・デジタルというキーワードに当てはまる施策を暗中模索で企画するという状態に陥りがちです。こうした状況を乗り越えるために、すでに我々はこの「DXMO」を中心とするDX推進を数十社クライアントに対して提案し、実行の実績を作りながらさらに磨き上げてきました。

新たな方法論としてメディア関係者からも注目していただき、ネットメディアでの連載を行ったり、方法論のエッセンスまとめた『DXMO デジタル化を推進する専門組織』も最近発刊されました。そうした経緯も経て、いよいよ日本を代表するトップメーカーに「DXMO」を提案するチャンスがやってきたことは、感慨深かったですね。

“DX疲れ”に加え、RPA(ロボティックプロセスオートメーション)もコモデティ化しています。いったん仕切り直して最初からやり直さないと、現状は変えられないでしょう。そうした創造的破壊のためには、我々のような外部のコンサルタントが立ち上がるしかないと思います。

コンペではまず、これまでにDX推進で実績を上げてきた点が高く評価されたのは間違いありません。

加えて、メンバーの経験値や伴走する姿勢をアピールするという工夫も奏功したと思います。通常の提案では代表者が主としてプレゼンテーションを行うことが多いですが、今回はあえてプロジェクトメンバー全員が分担して、各自が自分の言葉で話をするようにしました。クライアントからの質問に対しても、全員で回答しています。机上の空論を持ち込むのではなく、確たる実績を持つDXの精鋭で構成されたプロジェクトチームであることを強調するための作戦でした。これによって「このメンバーなら誰に相談しても頼りになる」と、クライアントにとって非常に大きな安心感につながったと思います。

プロジェクトメンバー全員が支援を経験しており、DXに精通していると伝えることができたのは、非常に良かったですね。他社も、こういう姿になれたら良いよねという絵姿は仮説として持っていたと思いますが、具体的に何をすればよいか、そうしないとどういうことが起きてしまうかまでを経験した上で、方法論として確立できていることがKPMGコンサルティングの強みとして伝わったと思います。

プレゼンテーション終了後、幾度も細かなお問い合わせをいただいたのですが、それに対してもメンバーの誰もが的確な答えを返すことができました。時には「〇〇さんはどう思いますか」といった具合に、私以外のメンバーの個人的な見解を求められるようなこともあり、個々人がReadyな状態であることをアピールできました。まだプロジェクトが立ち上がってもいないのに、まるでスタートして一緒に走り出しているかのような寄り添い方だったと思います。“伴走してくれる”という印象は、クライアントにとって大きな安心につながります。

私は、コンペに勝利し正式にプロジェクトが始動する段階で、アサインされました。大学院でマーケティングと組織戦略を専攻していたこともあり、フロントオフィスの変革をメインとした全社DXにずっと携わりたかったので、本プロジェクトにアサインされたことは大変嬉しく思いました。

クライアントからの期待値が非常に高いということを、改めて実感しました。形ばかりのDXではなく、しっかりと売上増に結びつけ、ひいてはクライアントの将来につながる、そんな成果が求められていると感じました。

その一方で、実はスタート早々、さまざまな壁にぶつかったんです。

コンペでの提案通りに現実が進まないのはよくある話ですが、今回はかなり想定外でしたね。

簡潔に言えば、総論賛成、各論反対。「DXが重要なのはわかるけれど、ウチの現場ではちょっと無理」という反応が随所で返ってきました。

例えば、製造・マーケティング・営業でデータの共有化が実現すれば、売れ行きの見通しを見誤って生産計画が現状と乖離してしまうというようなことはなくなります。そのことは理解していただけるのですが、いざその仕組みをつくろうとすると、解決すべき課題の多さに「ウチではちょっと手が回らない…」となってしまう。

我々は経営層直轄の組織のパートナーとしてDXを推進する立場にありましたが、現場と接してみると、最初の反応は想像以上にネガティブでしたね。経営層の目指す方向性の理解も、不十分な状態でした。

こうした現実は“コンサルあるある”ですが、今回はそれが極端でしたね。しかしこういった反応はこのクライアントに限った話ではありません。むしろ「問題だらけの現場」よりも「うまくいっている現場」に多いんです。今までのやり方に致命的な問題があるわけではないのに、それを大きく変えなければならない理由がなかなか見つけられないんです。

しかし投げ出すわけにはいきません。スピード感も重視して、走りながら現場を巻き込んでいくしかないと腹をくくりました。全事業部にこまめに足を運び、繰り返し議論をして、少しずつ方針を整えて向かう方向性をすり合わせていきました。開始から1か月も経たずして、プロジェクトスコープもマスタースケジュールもかなりの変更が入りましたが、クライアントも計画重視に偏らず、その俊敏性を理解してくださったことで本質的な成果につながっていったと思います。

私は他社のマーケティング領域におけるDXのベストプラクティスを紹介しました。当初は「素晴らしいとは思うけれど、さすがにウチでは無理だね」という反応でしたが、議論を通じてクライアントにフィットするようにアレンジを加えるなどの工夫を続けました。次第に“できない理由”が減っていき、徐々に理解が広がっていったように思います。

こうした反応が見られたのは、ものづくりのメーカーだったということもありますね。金融やメディア系、テクノロジー系の会社はモノではなくてデータを商材としているため、DXへの親和性も高いわけです。しかしメーカーや小売業はあくまでモノが主役ですから、DXと言われてもピンとこないのは仕方ありません。

特にこのクライアントの場合、トップメーカーとしてヒット商品を数多く生み出していました。いいモノをつくれば必ず売れるという成功体験がしっかり根を下ろしています。もちろん少子高齢化と人口減によって市場が間違いなく縮小していくことは、頭ではわかっているものの、今のところはモノがちゃんと売れている現実があります。経営トップが危機感を抱いていても、それを現場が共有するのは簡単なことではありません。

現状ではしっかりと利益が出ていましたし、シェアトップの製品も持っています。だから危機感を持ちにくかったのは事実でしょう。しかし製造現場に目を転じれば、長年の経験に支えられた “職人”的人材によって支えられているという現実があります。デジタル技術やデータ利活用に対するニーズが生まれないのもよくわかりますが、このままではグローバルのトップカンパニーの高い収益性に追いつくことは厳しく、将来危機的な状況に陥ってしまうことも考えられます。

この先の未来から目を背けずにしっかりと向き合わなくてはならないということを、外部の人間である私たちが言うことに意味があるんです。

DX推進の支援を通じて我々が行ったのは、そうした考え方、文化を変えていくことだったと思います。それによってサイロ化という現状を解消していきました。

クライアント以上に私たちもクライアントのことを心配していたと思っています。Y. Tさんが言うように、DXの本質とは“企業文化の変革”ですし、テクノロジーだけに収まらない多岐に渡る要素があります。私はシステム開発などテクノロジーに直結する経験が他メンバーに比べて少ないですが、それでも企業文化の変革という点で存分に力を発揮することができました。さらに、日々新しい知識を学びアップデートしていくことや、DX関連のプロジェクトを通じ、リアルな現場で得られる知見と経験を蓄積していけるよう、継続して取り組んでいます。

プロジェクトに設定されたKPIは達成しました。しかし何よりも大きいのは、クライアントにDX推進に対する明確なオーナーシップが生まれてきたことです。文化を変えていくのはクライアント自身であり、自分たちが変わらないと会社の未来も変えられない、という空気が生まれてきたと思います。

プロジェクトは一段落しましたが、各事業部の現場からも直接、課題感や取るべき打ち手について、ご相談をいただけるようになりました。このことも、改革に対するオーナーシップの向上を裏付けていると感じます。

DXに取り組む日本企業の大多数が、思うように推進できずに苦しんでいます。それは情報の一元化やデジタル人材の育成など、具体的な課題をクリアーできていないことに原因があるのも事実です。しかしDX推進と聞くと、一般的にはテクノロジーに精通したエンジニアの仕事と思われがちですが、実は企業価値向上、企業文化変革の後押しをすることが本質的なミッションであり、テクノロジーはそのツール・手段の1つに過ぎません。まず、企業全体の戦略を描き切る力、それを推進できる企業文化の変革を導くため、コンサルタントとして責任感を持ち、クライアントへの貢献に向き合う意識は欠かせません。事業部単位ではなく、企業全体を見て経営層と伴走することで変革の全体像を描き、企業文化変革という働きかけをするのは企業の一部門ではなかなか難しいのではと思います。その役割を担うことができるのがコンサルタントの強みであり、面白さです。日本を代表するトップ企業と伴走していくこと、それは日本の社会全体を変革することに通じるでしょう。実にやりがいのある仕事ですし、その体験はコンサルタントとしての着実な成長につながるでしょう。ぜひこのダイナミックなやりがいを、私たちと一緒に多くの方に味わっていただければと思います。

※記事の記載内容は2022年11月時点のものとなります。

記事内で紹介された書籍はこちら

書籍の詳細

書籍の詳細

DXMO紹介ムービー