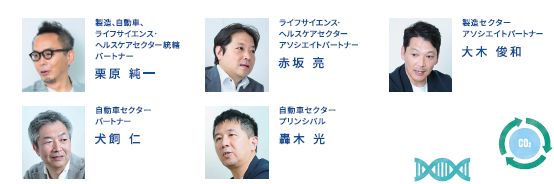

<インタビューイー>

- 製造、自動車、 ライフサイエンス・ヘルスケアセクター 統轄パートナー

栗原 純一

- ライフサイエンス・ヘルスケアセクター アソシエイトパートナー

赤坂 亮

- 製造セクター アソシエイトパートナー

大木 俊和

- 自動車セクターパートナー

犬飼 仁

- 自動車セクタープリンシパル

轟木 光

自動車業界を筆頭に、日本の製造業が変わるタイミング

日本の製造業全体で見ると、従来の「モノづくり」を主体としたビジネスから、デジタルテクノロジーを活用した「サービス化」へと、その重心が移行してきています。背景には、顧客ニーズの多様化やカーボンニュートラルといった社会的な課題があり、各業界においてさまざまな対策が求められているのです。

日本の基幹産業の1つである自動車業界でも、その動きは 顕著。

今、100年に一度の変革期を迎えているとされ、自動車の電動化、コネクティド化、自 動運転 、カーシェアリングなどに向けた取組み、いわゆる CASEの推進が図られています。自動車の電動化に注目すると、CO2 排出の削減につながるのはもちろんですが、大容量の電池を得ることで、動く不動産としての新しいトレンドも見えてきました。キャンピングカー市場の急速な伸びは、その象 徴といえるものでしょう。

同時に、テクノロジーを活用した業務改善、新規事業やサービスの創出といった部分にも注力していく必要があります。自動車産業という枠組みにとらわれず、世界に誇る高い技術力をより強くアピールしていく方法はないのか、視 野を広げ考えていくことも大切です。

より多くのデータを収集し的確に活用できる体制を

こうした動きを受け、自動車等の最終製品メーカーに部品を提供する製造業にも変革の波が押し寄せています。限られた部品の「モノづくり」に留まらず、製品を利用する価値や体験を提供する「サービス化」へシフトしていくためには、データの取得範囲を広げていくことが急務となります。例としては、関連製品を扱うメーカーとの M&A などにより、部品単体からユニットやモジュール単位へ製品の提供範囲を広げ、取得できるデータを増やすことです。自社で活用できるデータが増えることで、ソフトウェアソリューションの提供価値は高まります。また、サービス化を実現するためにはモノづくり力だけでなく、ソフトウェア開発力をいかに獲得するかも製造業の重要な検討課題となります。ライフサイエンス業界では、個人の体質や遺伝子情報を活用してつくるゲノム創薬に期待が集まっています。いち早く実現するためには、全国の大学や研修室に散在する膨大なゲノム情報をデータ化することが課題です。さらに、画像や音声、テキストなど異なる情報を統合して解析する、マルチモーダルというテクノロジーにも注目が集まっており、個別化医療や予防医療の実現にもつながると考えられるだけに、活用の広がりが待たれます。

日本の製造業の強みは圧倒的な技術力による製品品質と付加価値の高いサービス。グローバルで競争するうえでは、自社の製品に自信を持って価格の見直しについて検討することが重要と考えます。